Lean el siguiente texto de la investigadora ecuatoriana Gisella Harb Muñoz, publicado en 2006 en Quito por la Universidad Andina Simón Bolivar.

La construcción mediática del otro

1.Este trabajo pretende investigar cómo se construye mediáticamente al colombiano, a través de las miradas de los distintos actores sociales, plasmados en la prensa nacional, en el discurso periodístico; aunque existe estrecha vinculación con las Agencias Internacionales de noticias finalmente la información es adquirida, re-procesada, re-contextualizada y a veces re-semantizada por la prensa nacional.

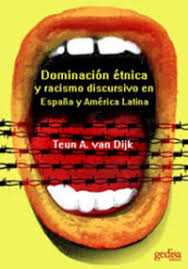

2.Advierte Van Dijk que los medios de comunicación constituyen agentes esenciales –entre otros– en la configuración del imaginario social, inciden de manera directa en la construcción y reproducción de imágenes sobre diversos grupos –en este caso de los colombianos– crean un clima de opinión y repercuten sobre las categorías sociales, políticas, económicas y culturales a las cuales son asociados[1].

3.Por ello, el énfasis que otorga al análisis del discurso pues constituye a su entender un mecanismo que permite develar el pensamiento compartido por los grupos, determinado por las condiciones sociales y diseminado por los medios de comunicación.

4.De acuerdo con Silva[2], en la propuesta de Van Dijk encontramos dos básicas de análisis del discurso: una superficial que nos remite a las estructuras materiales o concretas del discurso y que fundamentalmente abarca cuatro espacios que son: a) los gráficos, que permiten otras formas de aprehensión del texto y cumplen a su vez funciones cognitivas, sociales e ideológicas, b) los sonidos o expresiones verbales o radiales que constituyen la estructura fonológica del discurso, ¿Cómo se articula o recepta el discurso? ¿Hay un tono o volumen?, en otras palabras, ¿Cómo se lo dice? Este espacio es vital al analizar conversaciones, emisiones de cine, etc., c) la morfología, que constituye la estructura gramatical del discurso y que se interesa más por los neologismos, es decir, palabras o expresiones nuevas que conllevan otro sentido, así como por la terminología relacionada específicamente a determinados ámbitos, d) la sintaxis, que comprende la forma oracional y relaciones jerárquicas de la expresión y que tiene repercusiones directas en la construcción de significados, y e) el estilo, como por ejemplo el tono. Y una segunda dimensión profunda de análisis que tiene que ver con el orden u organización de los significados que son atribuidos a las estructuras superficiales y que pretende entender el sistema de significados o conceptos detrás de las frases o palabras y las intenciones o motivaciones de enunciación.

5.De vuelta al tema de nuestro análisis, es imperante destacar que dadas las circunstancias económicas, políticas y sociales por las que atraviesa el pueblo colombiano, se han producido desplazamientos de diversa índole hacia nuestro país y precisamente, la interacción con estos grupos humanos ha pasado a formar parte de la cotidianeidad de los ecuatorianos. Esa interacción se ve en repetidas ocasiones modelada por las imágenes que nos formamos de estos grupos, proceso en el que los medios de comunicación constituyen agente preponderante en la construcción y reproducción de identidades, pues «la población formula inferencias estratégicas a partir (…) del discurso, construye modelos mentales de las situaciones étnicas y las generaliza en unos esquemas de actitud general negativa o de prejuicios que integran las opiniones básicas sobre los grupos minoritarios relevantes».[3]

- Sostiene Noemí Fraguas:

(…) la figura del migrante (…) ha adquirido en los últimos años una visibilidad social expresada fundamentalmente en discursos oficiales y en algunos medios de comunicación, donde estos migrantes son acusados de la crisis ocupacional, responsables de la inseguridad y la delincuencia, especialmente cuando se los ubica en condición de ilegalidad. Un discurso manipulador que distorsiona la realidad.[4]

7.Según Fraguas, basta agregar al migrante el rótulo de ilegal para asociarlo a la delincuencia, la peligrosidad, la inseguridad lo que conlleva a crear un consenso en la población que desencadena en una serie de demandas para frenar dicha migración, en este caso, por ejemplo, la solicitud del visado y la Tarjeta Andina de Migración.

8.No es la intención de este trabajo reforzar los antiguos mitos respecto a los medios de comunicación, aquellos que los presentan como simples reproductores mecánicos y acríticos del espíritu de la clase dominante o comprometidos con los intereses del «imperialismo», o que los catalogan como «todopoderosos» y les atribuyen poderes omnímodos, no obstante, es oportuno admitir que esa cotidianeidad que mencionamos anteriormente sí está atravesada por la acción de los medios de comunicación colectiva y que por el contrario, es impensable su existencia por fuera de esta dimensión; como sostiene Van Dijk, el procesamiento de información social se basa en su mayor parte en el discurso y la comunicación, en el contexto de las sociedades modernas.

9.Por ello resulta pertinente identificar cuál es la voz y el discurso que legitima la prensa y que conlleva a la construcción de ese imaginario; descubrir, en el sentido cartesiano de la significación, el acto del habla al que se refiere Foucault, es decir, la prensa ritualiza también el habla a través de un corpus ligado a la vez a unos actores sociales o generadores de opinión constituyéndose como acto del habla.

10.El objetivo no es obtener visiones personalizadas respecto al problema en cuestión, no es un trabajo que parte del individuo; por el contrario, se busca identificar las nociones predominantes en el discurso periodístico con relación a este grupo (los colombianos), nociones que como señalamos anteriormente, son determinadas desde la visibilidad mediática, ejercen una forma de control sobre los grupos y legitiman el comportamiento de las personas.

- Reemplace los conectores subrayados por otros de significado equivalente. (20 p.)

- Caracterice al enunciador y al enunciatario del texto. Fundamente su postura (20 p.)

- Busque dos subjetivemas en el Párrafo 7 y relaciónelos con la postura de la autora sobre el tema. (10 p.)

- Caracterice y ejemplifique dos rasgos del estilo académico del texto. (15 p.)

- Transcriba una reformulación. (10 p.)

- Transcriba un ejemplo. Detalle el concepto que se ejemplifica. (10 p.)

- Redacte la referencia bibliográfica del texto anterior. (10 p.)

- Explique cuál es el tema que analiza la autora en este texto y el marco teórico propuesto para el análisis. (20 p.)

[1] Teun van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Barcelona, Paidós, 1997, p. 243. Plantea Van Dijk que hay una serie de mecanismos a través de los cuales se reproducen las ideologías, entre ellos, dos principales que son por un lado, el mundo de lo cotidiano, el habla popular, el mundo íntimo, y por otro lado, el mundo mediático que ocupa un lugar importante en la construcción del imaginario colectivo.

[2] Omer Silva, «El análisis del discurso según Van Dijk y los estudios de la comunicación», en Revista Razón y Palabra, No. 26, México, 2002, s.n. Consultado en internet, 8 de junio de 2003, disponible en: www.cem.itesm,mex

[3] Teun van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, p. 77.

[4] Noemí Fraguas, «Fragilización de las relaciones sociales y emergencias de actitudes discriminatorias», en José Almeida, comp., El racismo en las Américas y el Caribe, Quito, Departamento de Antropología PUCE / Abya-Yala, 1999, p. 44.